走一趟陕北

爷爷去世时我还不记事。在我12岁那年,奶奶也去南山陪他了。

那年寒假一到,我爹就说要带我走一趟陕北。我妈的银盆大脸立刻就拉成了马脸,她掐腰跺脚指着我爹骂,“没心没肺!老太太寿材钱欠着呢,你还想往外跑,上哪儿借钱去?日子不过了?”

我爹梗脖子瞪眼噘着嘴,说我一直等着把俩老人伺候走回趟家呢!

我妈指着地面说,“这儿才是你家!除了我和四个娃,你哪儿还有亲人?拉一屁股饥荒还想什么陕南陕北的,心长胯骨轴上了?”

我妈一激动,突然就哇哇地呕起来。我爹眼睛就长了,说莫不是你又怀上了?

我妈瞪他。

我爹立时就蔫儿了,双手抱头,无奈地蹲在了墙根儿。

我妈说这回和前四个都不一样,该是个闺女。

我爹说这老五不管是男是女,以后再不能生了!

我妈说,不是闺女我还要!

爹这么一迟疑就没走成,陕北就此成了一个梦。

那段时间,爹总阴沉个脸,偶尔他会冲河沟吼几嗓子,裂帛般的嘶嚎声让人战栗。后来听到那首《我家住在黄土高坡》时,我才知道爹吼出的调调儿叫信天游。

爹告诉我,咱老家是陕北。他9岁那年,黄河发大水淹了杏花岭,他爹把他绑在一个羊皮胎上才保住了这条命。他跟着闯关东的人流浪到辽北时,被无儿无女的爷爷奶奶收养了。爹说他是一棵根基浅薄的树,被洪水冲出了千里之外。他还说,老家虽然没人了,可那模样他一直记着呢。

我中专毕业的第三年,二弟最先结婚了。隔两年,我也结了婚。然后是老三、老四。在我儿子上学那年,我五妹也找了婆家。爹妈总算可以喘口气了。可我发现,爹这时已变成勾腰驼背的老头儿了。

这时兴起去外地打工,我三个弟弟都要出去。我爹说啥也不让,他说农民种地才是正道。他就拢着三个儿子承包人家的地来种玉米。后来,打工回来的人在村里盖起了新瓦房,接着就有第二家、第三家起了新宅子。

我爹掐指一算,拍着大腿说咱也盖!说他是一家子的根,得活出一家人的脸面来!他说要盖全村唯一的高门大院、红砖红瓦、一排十二间亮堂堂的大房子!他就带着我三个弟弟备料,吩咐住城里的我也必须出两万,说这是家,他住的三间将来留给我。

一年后,当全村最气派的房子一盖起来,我爹那张褶皱纵横的脸就光灿灿的了,那勾着的腰背仿佛也伸直了些。同时我也发现,爹的脚步再不铿铿作响了。

房子盖完爹也累垮了,一年多就不行了。但他心里明白,说等我死了,你们把我送回陕北榆林桃花岭二道岔埋了吧,我想听黄河的水声。

这世上,人的愿望总会被日常琐事牵绊,一停、一站、一忙活,就一误再误。爹回老家的心事,就是被一桩桩家事一年年地拖下来,拖成了他一块隐隐作痛的心病。

可一听爹说埋老家,我妈就像小孩子似的哭开了,她流鼻涕、淌眼泪双手拍着炕沿,说这个没良心的老头子呀,我给他生儿育女过一辈子,哪有对不住他的地方唉?临了临了还要跑那么远,这是不想跟我合葬了?我妈又咬牙切齿指着我们,说你们都给我听着,我俩就埋这儿了!谁敢把他送那么老远就是不孝子!别认我这个妈!

今年总算有时间休年假了,我决定走一趟陕北,圆儿时的梦。我特意去乡下爹妈坟上装了一盒土,想以此来完成爹的心愿。可在陕西工作的朋友告诉我,说榆林杏花岭那段是黄河支流,河道早些年已经干涸,都皲裂了。

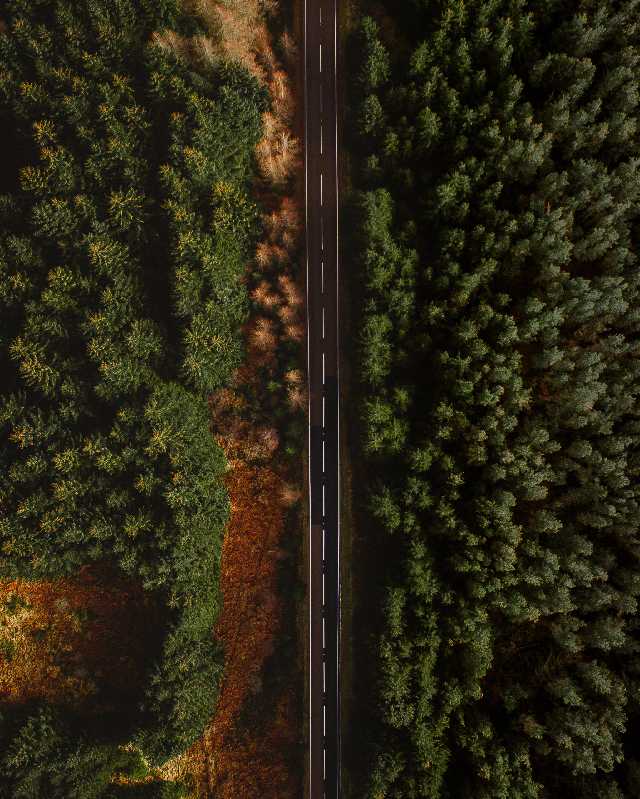

我从西安下高铁,坐大巴去了榆林,我要找到我爹出生的那个杏花岭。朋友帮我联系了一个当地文化馆的熟人,我跟着他,在沟壑纵横、沙丘起伏的黄土地上跋涉。我似乎又听到了爹那撕裂般的吼声。

当太阳偏西时,身披落日光华的我,手捧千里之外带来的那抔黑土,喘着粗气,爬上了一座山峁。向导说这儿就是杏花岭,不过早就没杏树了。他指着坡下一个胳膊肘形的平缓地带给我看,说这是一道岔,拐过弯就是二道岔,那儿地势更低些,曾经有人居住过,发大水后就没人了。

我的心一紧,忽然就有一串串热泪毫无提防地奔涌而出。爹呀,大儿子带你回来了!我朝坡下奔扑过去,把怀里那抔土连同滚滚流淌的热泪,一同抛撒在故乡的天地山河……